早上突然就想研究这事儿

一早刷手机又被蔡徐坤那律师函给刷屏了,铺天盖地全是这个。我就纳闷了,这玩意儿真有用?还是明星摆个架势吓唬人用的?心里头这念头一直转,干脆打开电脑,自己动手翻腾翻腾。

资料翻得我头晕眼花

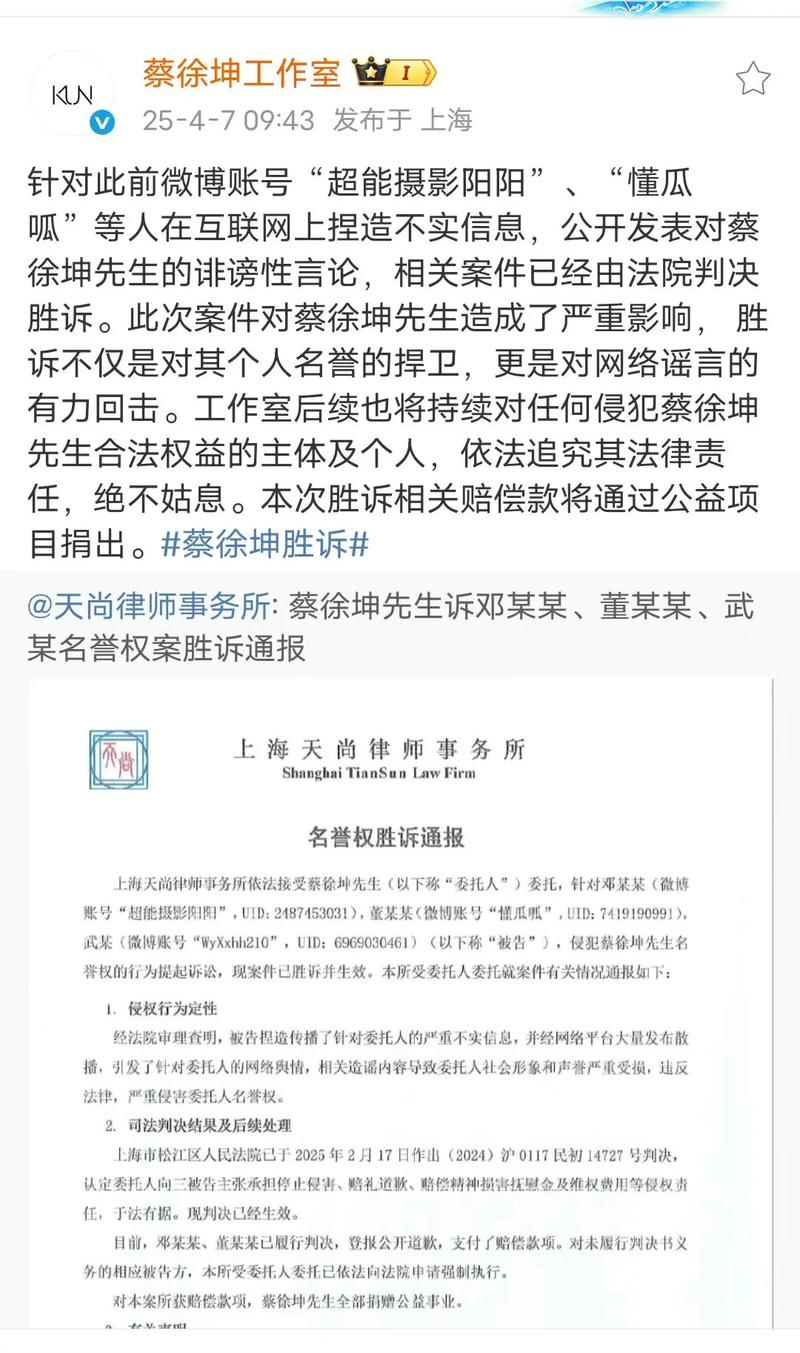

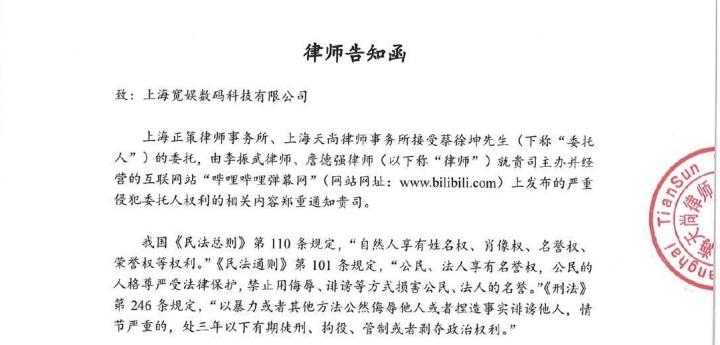

直接就在搜东西的地方敲“明星发律师函”,好家伙,蹦出来一堆案例,看得我眼花缭乱。蔡徐坤这回不是独一份,往前翻,什么吴某凡、某爽,好多明星都给发过律师函。刚开始我差点被唬住,以为发了这个就等于啥都解决了。后来看多了才发现,不对味儿。

- 先是看官方文件,法律条文那叫一个绕口,什么“诽谤”、“名誉权”之类的,硬着头皮捋了半天。

- 接着就是去找以前打过的真实官司,这可就费劲了,有的就光发个函没下文了,有的拖了好几年才有结果。

- 我还专门去看了一些律师事务所的公开说法,好多都在讲“律师函不等于法院判决书”,跟我想象的威力差远了。

拉个明白人问几句

光自己瞎琢磨不行,正好认识个搞法律的朋友,就厚着脸皮找人家聊去了。我一问:“你们发这种律师函,后面真能告赢吗?”人家直接笑了:

“说白了,大部分就是走个过场。明星要的是个态度,吓唬住一批人就行。真往法院送传票,那可费老劲了。”

这话一下就戳中我了。他又讲,打这种官司,明星一方得自己吭哧吭哧去找证据,证明自己确实被骂惨了,造成了多大损失,过程麻烦不说,还不一定能把传播源头逮住。“告赢了一个,网上还有千千万万个匿名账号!管得过来嘛” 听他这么一说,我才明白,原来这玩意儿震慑作用远大于实际杀伤力。

跑去问了个跟娱乐圈沾边的记者朋友

下午在微信上戳了个做娱乐新闻的熟人,直接问:“你们收律师函怕不怕?”那边回得挺快:

“收到过好几次了!一般收到后,我们会第一时间内部评估下,看是真踩雷了还是对方反应过激。如果站得住脚,该写的继续写。最多就是在律师盯着的时候,措辞上谨慎点、消息源藏得更深点。”

她还讲,这玩意儿在圈里早就是常规操作了,“公关意义比法律意义大得多”,主要作用是迅速给粉丝和路人表个态:“我动手了!”稳住舆论场。至于后面怎么发展,又是另一回事了。

回头翻数据看实锤

光听人说也不行,我又扒拉回电脑前找数据支撑。看那些统计明星维权结果的报告,发现个挺有意思的点:发律师函的数量,跟真正走到起诉阶段的案子比,那是天壤之别。最终能打赢的,就更少了。 有个数据我记得清楚,在某某年统计的类似案例里,能撑到法院宣判且赢了的,可能连6%都不到。而且就算明星赢了官司,判赔的钱,可能连他们一场活动的零头都比不上。

- 起诉量 << 律师函发文量

- 胜诉率不高

- 赔偿额杯水车薪

所以你说影响?对媒体来说,是多了个流程得应付;对吃瓜群众来说,就是个热闹;对那些被点名的自媒体,可能真能被吓回去一部分胆子小的;但归根到底,对明星真正伤筋动骨的损害,一张律师函是补不回来的。 它更像是一个信号弹,告诉大家:“我生气了,都注意点”,但想靠这个直接打赢仗,那是想太多。这事儿琢磨一圈下来,感觉就是明星团队在混乱局面里能抓的救命稻草之一,但你说能彻底灭火?那真是想多了。