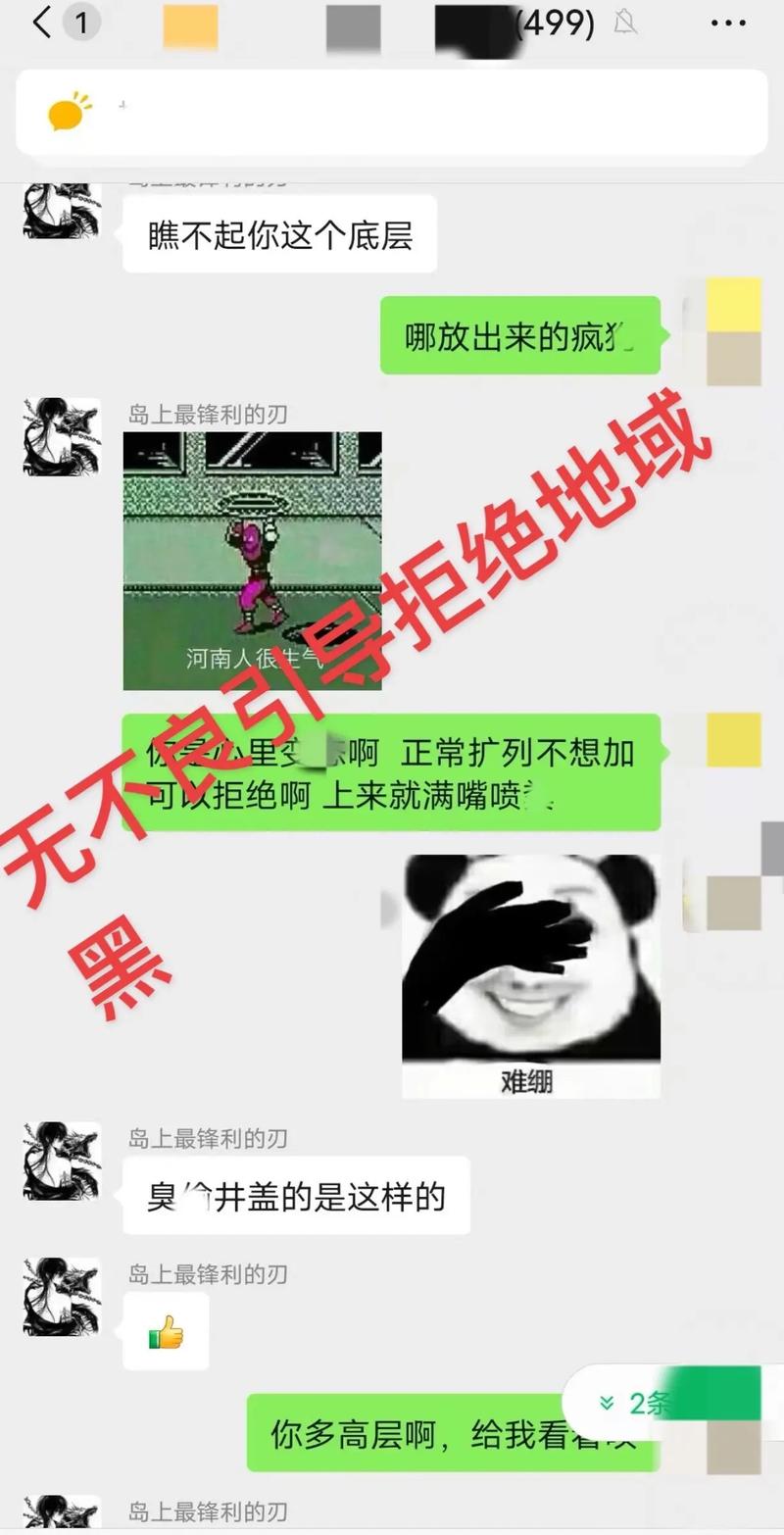

发现问题的契机

上周三去菜市场买排骨,听见卖肉的老板娘正跟隔壁摊主抱怨:“最近好多外地人过来打工,笨手笨脚的,讲普通话还带怪腔调!”嗓门很大,旁边一个拎着编织袋的小伙子脸唰地就红了。我心里“咯噔”一下,这不就是活生生的地域歧视吗?光在网上骂没用,咱得做点

第一步:直接打断负面言论

当时啥也没想,直接挤进去打断她:“哎哟老板娘,您这排骨咋卖的呀?”趁她低头砍肉的工夫,我压低声音快速说:“您看那小伙子,脸都挂不住了。咱这大市场,南来北往不都是顾客嘛”她愣了一下没吱声,旁边有人打圆场,话题才算岔开。心里突突跳,但这嘴必须开。

第二步:用行动拉近距离

隔天我特意又去她摊位,买了几斤排骨,假装闲聊:“昨天那小伙子买的啥菜呀?”她撇撇嘴:“称了俩土豆,磨叽半天。”我立刻接话:“哎您可别说,我刚来本地时连本地话都听不懂,买个菜跟做贼似的!”说着掏出手机给她看当年租房的押金条:“您瞧,房东欺负我是外地的,多收我五百块押金!”她瞅着纸条嘀咕:“是有点坑…”关键来了——我顺势求教:“老板娘教教我,买藕咋挑本地新鲜的?”她眼睛一亮,抓起藕就演示,那股子嫌弃劲儿淡了不少。

第三步:深挖歧视根源

晚上翻来覆去琢磨这事,打开记事本列问题:

- 为啥会对陌生口音反感?(想起自己第一次被嘲笑方言的经历)

- 本地人对外地人最大的误解是(问过小区保安,他说“外地人爱闹事”)

- 怎么把大道理揉进生活场景?(看短视频学了个招:用家乡美食破冰)

总结出核心痛点:人排斥的不是地域,是“未知”。

亲测有效的笨办法

周末拉上东北同事去菜市场实战演练:

- 让同事用大碴子味普通话问:“姐,这嘎达豆角咋炖不烂呐?”

- 我抢在老板娘皱眉前插话:“他就是东北那旮旯的,家里炖菜可香了!姐您教教他本地做法呗?”

- 同事马上掏出手机:“加您微信行不?回头炖好了拍给您看!”

老板娘居然笑了:“你们这些年轻人呐…”后来真收到同事发的炖豆角视频,她还点了赞。看,打破偏见只需要一顿饭的功夫。

现在的变化

前天再去买肉,听见老板娘跟顾客夸:“现在外地小伙儿挺能干,昨天帮前街阿婆扛大米上六楼!”我低头瞅见案板边贴着她老家安徽的风景照——油点子溅在上头,反倒透出点人情味儿。

声明:本站所有文章,均为网友汇总上传,若有侵犯您的版权或利益,请留言,会及时删除。